关于印发广东省硅能源产业发展行动计划(2022-2025年)的通知

各地级以上市人民政府,省政府各部门、各直属机构:

《广东省硅能源产业发展行动计划(2022-2025年)》已经省人民政府同意。现印发给你们,请结合本地本部门工作实际,认真组织实施。实施过程中遇到的重大问题,请径向省工业和信息化厅反映。

广东省工业和信息化厅 广东省科学技术厅

广东省能源局

2022年9月2日

硅能源产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起并快速发展 的朝阳产业,是实现能源开源的重要途径,有利于推进能源革命, 破解未来能源供给瓶颈,提升产业链、供应链韧性,夯实我省制造 业新优势。为贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和省委、省政府 工作部署,牢牢把握能源结构调整的重大机遇,推动硅能源产业成 为我省工业经济新的增长点,在落实“碳达峰、碳中和”国家战略中 体现广东速度和广东担当,结合我省实际,制定本行动计划。

一、总体要求

(一) 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻 党的十九大、二十大精神,深入贯彻习近平总书记在中央政治局第 三十六次集体学习时关于新能源和清洁能源的重要讲话精神,落实 工业和信息化部《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等政策, 以供给侧结构性改革为主线, 以“碳达峰、碳中和”重大战略决策为 引领,抓住能源革命和产业变革的重要机遇,加快培育硅能源产业 生态体系,在基金、园区、平台、人才和电力消纳等方面打造产业 发展支撑载体,从光伏制造、储能电池、光电器件、能源管理器件、 数字能源、装备及零部件、材料、应用、循环利用、智能制造等专 业领域构建产业关键领域,为我省工业经济增长注入新动能,走出一条具有广东特色的硅能源产业发展道路。

(二) 基本原则

政府引导、市场主导。发挥政府在规划布局、政策引导、组织 协调等方面的积极作用,完善政策机制,加强政策引领。充分发挥 市场在资源配置中的决定性作用,强化企业市场主体地位,激发企 业内生发展动力。

省市协同、精准施策。准确把握硅能源产业发展规律,加强统 筹规划,强化省市联动、部门协同,加大产业扶持。 因地制宜做好 产业布局,支持地市探索有力有效扶持政策,加强分类指导,精准 投入资源。

创新驱动、应用牵引。激发企业创新活力,推动产学研用协同 创新,加强技术与模式的创新突破,不断提升自主研发能力。 以应 用需求为导向,积极拓展应用场景, 以规模化的应用带动技术产品 迭代升级和产业体系的持续完善。

开放合作、培育生态。营造开放包容的发展环境,加大跨省合 作、跨境合作,积极参与国内国际双循环。加快培育具有国际竞争 力的领军企业, 构建先进产业链,打造多方共赢的产业体系。

二、工作目标

到 2025 年,广东省硅能源产业生态体系持续优化,支撑载体作 用显著增强,产业规模不断提升,产业关键领域取得重大突破,产 品供给能力稳步增强,与新一代信息技术融合水平不断加深,应用 领域不断拓展,打造国内领先、国际一流的硅能源产业集群新高地。

——产业规模不断壮大。我省硅能源产业规模达到 2000 亿元, 形成一批具有技术优势和品牌优势的硅能源领军企业,培育年产值超百亿元企业 3-5 家, “十四五”期间新增光伏发电装机规模 2000 万 千瓦。

——产业协同更加高效。创建一批在国内外具有影响力的硅能 源产业研发制造基地,配套产业逐步健全,产业链、供应链体系不 断完善,硅能源与新一代信息技术融合发展,产品在各领域应用示 范取得突破。

——创新能力显著提升。制约产业发展的关键技术得到有效突 破和推广应用,建成一批国家级和省级创新平台,打造一批具有自 主知识产权、引领产业发展的高端产品,培育一支技术精湛、结构 合理的创新型人才队伍,产业链协同创新能力显著增强。

三、打造产业发展支撑载体

(一) 发挥金融促进作用

用好省产业发展基金、省创新创业基金、省半导体及集成电路 产业投资基金等政策性基金;加强与国投 (广东) 科技成果转化创 业投资基金、粤港澳大湾区科技创新产业投资基金等国家级基金、 地市相关产业基金和社会资本合作,建立有效协作沟通渠道、项目 遴选推荐机制,发挥基金战略引导和投资促进作用。鼓励引导硅能 源产业链上下游企业与社会资本出资设立硅能源产业投资基金,建 立科学决策、激励约束、容错纠错机制,创新绩效评估制度,共同 支持硅能源产业发展。鼓励各地市依据本地硅能源发展优势和产业 布局成立相关基金。综合运用信贷、基金、保险等金融工具,引导 社会资本聚焦产业链重点环节开展投资,鼓励支持优势企业上市挂 牌,打造与硅能源产业发展相匹配的金融链。

(二) 建设特色产业园区

按照“产业集聚、优化布局”的原则,高起点、高规格、高标准 建设国家级硅能源产业基地,培育建设一批省特色产业园,促进区 域协同合作。 以珠海、韶关、江门、阳江、潮州为依托建设高效光 伏电池片和组件产品集聚区, 以深圳、惠州、东莞、江门、肇庆为 依托建设新型储能电池产业集聚区, 以广州、深圳、东莞、 中山为 核心区域建设光电器件、能源管理器件、数字能源系统等硅能源关 键信息技术及产品集聚区, 以广州、深圳、佛山、河源、梅州、潮 州为依托发展光伏玻璃、光伏浆料、封装胶膜、 电池材料、铜箔、 铝箔等关键材料集聚区。江门、 中山、肇庆等珠江西岸先进装备制 造产业带加强与深圳联动发展,打造光伏和锂电池生产装备及零部 件集聚区。 以广州、深圳、佛山、 中山为依托重点开展园区分布式 光伏电站建设,粤东西北地区依据各自产业基础和资源优势,重点开展大型地面光伏电站、海岛光伏电站、农光互补、渔光互补、碳中和产业园等推广示范。

(三) 提升公共服务能力

积极争取国家级实验室、国内外知名企业来粤建立研发机构和 基地,培育建设一批国家级、省级技术创新平台和公共服务平台, 发挥重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等各类平台作 用,吸引高端人才集聚,开展硅能源关键共性技术研发,加大产品 分析、评价、应用验证、知识产权等公共服务供给,促进创新成果 转化,推动产业创新发展。加强硅能源标准体系研究和顶层设计, 协同推进地方标准、行业标准和团体标准,鼓励企事业单位积极参 与国家和国际标准化活动。支持建立硅能源领域知识产权运营中心, 开展国内外知识产权布局,探索研究专利池建设。发挥产业服务平 台、协会、联盟等桥梁纽带作用,加强资源和信息共享。

(四) 加大人才引育力度

落实《储能技术专业学科发展行动计划 (2020—2024 年)》(教 高函〔2020〕1 号 )、《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建 设工作方案》(教高函〔2022〕3 号) 要求, 稳步扩大专业人才培养 规模,进一步加强光伏、储能和电子信息等人才培养,加大硅能源 领域课程、教材等教学资源和高素质师资队伍建设力度。建设一批 硅能源领域未来技术学院、现代产业学院、示范性能源学院和储能 技术学院 (研究院),鼓励高校实施硅能源交叉学科人才培养专项计 划,鼓励校企合作联合培养,打造国家产教融合创新平台,深化产 教融合协同育人。加大高层次人才引进力度,开展硅能源人才国际 联合培养项目,持续深化与港澳地区、创新型国家、“一带一路”沿线国家高校的交流合作和人才培养。

(五) 提高并网消纳能力

贯彻落实国家关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的相 关要求,加大光伏电站群调群控、光伏高渗透率并网、智能运维、 智能电网、大规模储能、柔性并网等关键技术研发,构建以新能源 为主体的新型电力系统,推动高弹性电网建设,加快推进数字化电 网建设,支持开展双碳监控一体化研究及服务,增强电网分布式清 洁能源就近并网消纳能力以及调节能力。加快建立促进新能源消纳 的南方区域现货电能量市场和辅助服务市场交易机制,推动分布式 光伏发电市场化交易试点。加快实施电力需求侧管理, 以深圳、广州试点推动虚拟电厂示范及应用,充分挖掘储能、 电动汽车、商业 楼宇等负荷侧灵活性资源促进新能源消纳的作用和价值,推动数字 产业、智慧用能产业和储能产业规模化发展。

四、构建产业关键领域

(一) 大力发展光伏制造

重点发展高效低成本硅片、 电池片、组件、逆变器等产业,发 展大尺寸 、 薄片化硅片技术, 加快推进 隧穿氧化层钝化接触 (TOPCon)、 异质结 (HJT) 、背电极接触 (IBC) 电池技术研发及 产业化,开展半片、叠瓦、多主栅、无主栅等先进组件及光伏建筑 一体化 (BIPV) 产品技术研究及应用,突破新型低成本薄膜太阳电 池、钙钛矿-硅叠层太阳电池产业化技术,发展集电力变换、远程控 制、在线分析、环境自适应等于一体的新型高效逆变器、控制器、 汇流箱,鼓励发展光伏充电宝、穿戴设备、交通工具等移动能源产 品。加快延链补链强链,着力引进和培育一批代表性龙头企业,集 聚形成光伏玻璃- 电池片-组件-逆变器-储能系统-发电工程等较为完 整的产业链,形成以光伏逆变器、 电池片、组件企业为龙头引领, 光伏玻璃、边框支架、储能系统、系统集成上下游企业为支撑的产业格局。

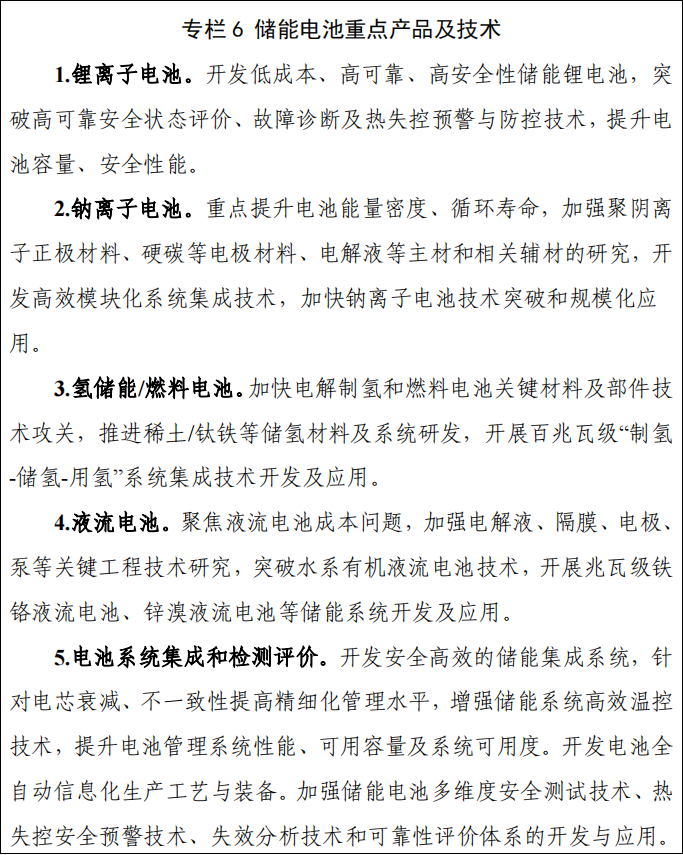

(二) 发展安全经济新型储能电池

开展储能电池容量、倍率性能和寿命等关键技术的应用基础和 工程化研究,加快高能量密度硅基负极锂离子电池研制,突破高性 能固体电解质制备技术,提升电池电芯、储能变流器、储能系统集 成和能量管理等产业集聚化程度,推动“大容量、低成本、长寿命、 高安全、易回收”储能电池制造,大力发展磷酸铁锂电池、三元电池、 钠离子电池、半固态电池等产品,推进先进储能中的充放电、通信 装置、系统管理等关键技术和设备研发制造,推动大规模储能、柔 性并网、光储一体化等技术应用。

(三) 开展光电器件核心技术攻关

突破硅基光电异质集成技术,加强硅光芯片、异质集成材料及 器件的研发,推动硅基无源器件、锗硅探测器、硅调制器等产品应 用。实施重点产品高端提升行动,发展高速光通信芯片、高速高精 度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器和跨阻抗放大 器芯片,突破制约行业发展的专利、技术壁垒,保障产业链供应链 安全稳定。

(四) 提高能源管理器件供给能力

面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等,推动新能源与新 一代信息技术深度融合,提升功率半导体器件、敏感元件以及传感 器等产品供给能力。大力发展新能源用高性能、低损耗、高可靠的 绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 功率器件及模块,进一步推动碳化硅 ( SiC)、氮化镓 ( GaN) 等宽禁带半导体功率器件的产业化推广及 应用。发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件。实现 集成多维度信息采集能力的高端传感器开发,重点发展新型微机电 系统 ( MEMS ) 传感器和智能传感器,突破微型化、智能化的电声 器件和图像传感器件。

(五) 推动硅能源数字化发展

围绕可再生能源消纳、多能融合、需求侧智能响应以及制造业 绿色升级等重大需求,在构建智慧能源系统、综合能源服务、小型 传感器、移动边缘计算 (MEC)、精密控制、优化调度、云端运行监 测、碳足迹评估等方面,大力促进人工智能、大数据、 区块链、云 计算、5G 等技术与能源技术的融合创新。优化储能系统辅助光伏并 网、 电力调频调峰、需求侧响应、微电网等多种系统解决方案,形 成数字能源技术体系、标准和产品。全面提升全省能源和碳排放的 智慧和精细化管理水平,加强能源数据资源的采集利用,支持开发 基于云平台的能源管理系统与实时在线仿真软件,支持广州和深圳 率先打造低碳智慧产业园、加快源网荷储荷一体化技术、智能微网技术等新技术的应用示范和商业化推广。

(六) 做大做优装备及零部件

支持光伏核心装备、储能电池核心设备及半导体关键设备研发 及产业化,加大低能耗、高效率、 智能化重大装备产品制造及工艺 研发力度,提升关键生产设备的性能和成套生产线的自动化程度, 提升硅能源产业核心零部件、装备、整线智能制造系统等研发制造 水平。支持我省龙头企业做大做强,鼓励和引导具有相关制造基础的装备企业布局硅能源产业,培育一批具有国际竞争力的龙头骨干企业。

(七) 健全关键材料配套能力

面向光伏、储能电池、硅能源信息技术产品先进工艺和关键特 色工艺,聚焦光伏玻璃、高端浆料、封装胶膜、锂电池正极材料和 硅基负极材料、化合物半导体等关键材料,支持产业链上中下游联 合攻关,加强基础技术研究和产业化,支持省内重点材料企业做大 做强,积极引进国内外先进材料企业,健全产业链配套体系和能力, 培育和创建一批绿色工厂,打造一批具有核心竞争力和特色优势的 新材料产品和专精特新企业。

(八) 加大新技术新产品推广应用

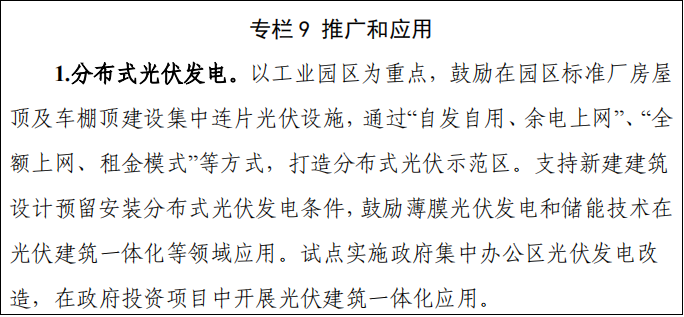

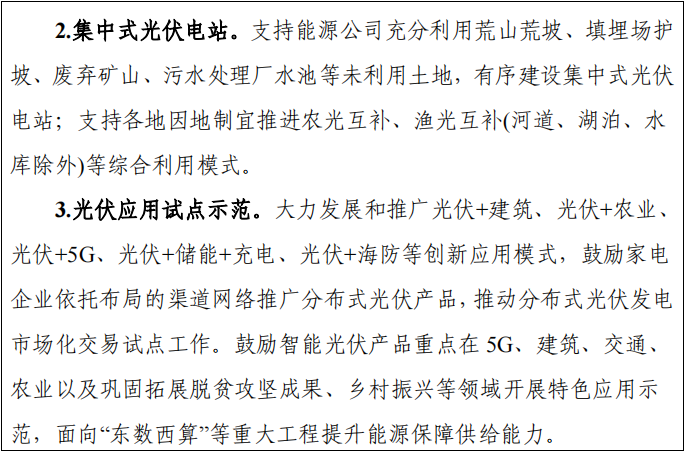

提升太阳能光伏发电效率和消纳利用水平,探索开展源网荷储 一体化、多能互补的智慧能源系统和智能微电网建设。积极推进光 伏建筑一体化建设,推动光伏在交通、通信、数据中心、农业、新 能源汽车充电桩、海防建设等多场景应用,推进新技术、新产品与 新模式先行先试。支持建设条件好、用电量大、 电力消纳有保障的 工商业分布式光伏,有序推进大型地面光伏电站建设。落实“千家万 户沐光行动” ,鼓励发展屋顶分布式光伏发电,支持整县 (区) 屋顶 分布式光伏开发,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%, 鼓励地市对分布式光伏发电应用项目给予补贴和奖励。开展多元化 “智能光伏+新型储能”试点示范,支持企业开展纯绿电应用示范工 程,培育一批国家级智能光伏示范项目,打造一批提供光储融合系 统解决方案的标杆企业。推动新型半导体照明产品在智慧城市、智 能家居等领域应用,加快功率半导体器件等面向光伏发电、 电力传输,新能源汽车、轨道交通推广。

(九) 推动退役器件硅基材料循环利用

加快开展退役器件硅基材料清洁回收及高质再造技术研发和产 业化,加强退役光伏组件、储能电池循环利用技术攻关,加大对专 用部件、关键装备、生产线、智能控制系统等研发应用的支持力度, 研究全链条智慧监测与绿色低碳调控技术,支撑监测分析数据平台 建设。支持开展十万吨级退役光伏组件高效回收和硅基材料循环利用、万吨级废旧电池精细回收等工程示范。

(十) 持续提升智能制造水平

推动互联网、大数据、人工智能、5G 等信息技术与硅能源产业 深度融合。加快智能工厂和数字化车间建设,推进关键工序数字化 改造,优化生产工艺及质量管控系统,提高产品制造全周期信息化 管理水平。推动基础材料生产智能升级,提升硅片、储能电池材料 和高性能电池等生产、包装、储存、运输的机械化与自动化水平, 提高产品一致性和稳定性,提升智能制造水平。培育硅能源领域特 色工业互联网平台,支持制造业延伸服务链条,发展服务型制造新 模式,推动提升智能设计、智能集成、智能运维水平。发展智慧能源系统关键技术和电网智能调度运行控制与维护技术。

五、保障措施

(一) 加强组织领导。在省制造强省建设领导小组下设立硅能 源产业发展议事协调机制,加强省市联动、部门协同,统筹推进硅 能源产业培育发展工作,积极推动解决产业发展中重大事项和重点 工作。成立由国内知名院士、专家、企业家组成的广东省硅能源产 业发展专家咨询委员会,为产业发展的战略研究、规划决策、重大 项目论证等提供咨询建议。鼓励成立硅能源领域协会联盟等机构, 充分发挥行业组织服务支撑作用。

(二) 加大财税和金融支持力度。统筹省级支持重大先进制造 业项目建设、加快先进制造业项目投资建设等政策措施,加大对硅 能源产业项目新增实际固定资产投资额奖补支持力度。支持企业开 展高端化、智能化、绿色化技术改造,对珠三角地区符合条件硅能 源技术改造项目按设备购置额不超过 20%予以奖励,粤东粤西粤北 地区符合条件硅能源技术改造项目按设备购置额不超过 30%予以奖励,单个项目奖励额最高不超过 5000 万元。用好用足省促进经济高 质量发展专项资金,对硅能源产业化、公共服务能力建设、试点示 范予以倾斜支持。加大省重点领域研发计划对硅能源领域关键技术 攻关及产业化的支持力度。综合运用信贷、基金、保险等金融工具 支持硅能源产业发展,发挥省产业发展基金、省创新创业基金等牵 引作用,加大对产业链供应链的支持力度。用好大型产业集聚区开 发建设专项资金,探索多种融资模式,放大资金规模,支持硅能源 产业基地建设。各地市应与省协同发力加大对投资落户项目的具体 支持力度,结合市情围绕降低用地成本、厂房建设、设备租赁、生 产性用电补贴、贷款贴息、配套建设等方面研究出台综合性配套政 策。

(三) 加强重大项目招引和服务。 围绕硅能源产业链薄弱环节 建立健全招商引资“一把手”负责制, 加大招商引资、招才引智力度, 推动产业链、供应链、创新链、资本链、人才链、政策链“多链协同”。 发挥国有资本“以投促引”作用, 积极引进高端先进制造业重大项目, 推进“战略性投入+市场化运作”招商模式,创新项目返利、分类考核、 容错纠错机制。全面贯彻落实《外商投资法》《广东省人民政府关于 印发广东省进一步扩大对外开放积极利用外资若干政策措施 (修订 版) 的通知》(粤府〔2018〕78 号 ),加大利用外资财政奖励力度, 利用进博会、广交会、高交会、 中博会等平台,多措并举支持硅能 源产业引进外资。

(四) 强化资源要素保障。硅能源产业的重大项目优先列入省 重点建设项目计划,对新增建设用地、环保、能耗等指标由省统筹 保障。鼓励制造业发展较好的地级以上市政府将省奖励安排的用地指标优先用于硅能源重大项目引进建设。开通“绿色通道”办理环评、 节能审查,加快硅能源项目用地、环评、节能、用林审批,优化产 业发展环境。鼓励各地市优化主要污染物总量控制指标分配机制, 将总量优先向硅能源重大项目倾斜。

(五) 支持开展国内国际交流合作。利用港口、 中欧班列等贸 易通道,畅通产品物流扩大出口,打造国家级硅能源产品进出口物 流中心。加大与新疆等西北光资源丰富地区的合作,积极参与国家 在西北沙漠、戈壁、荒漠地区大型光伏基地建设。鼓励有条件的硅 能源企业积极参与“一带一路”倡议,主动拓展国际国内市场,推动 硅能源产业国内国际双循环相互促进发展。支持举办硅能源产业大 会(高峰论坛) 等活动,搭建行业前沿技术成果展示和产业合作交 流平台。

(六) 加强行业规范和安全管理。根据国家可再生能源发展“十 四五”相关规划,规范有序组织光伏发电项目建设,严格落实监测预 警要求, 以电网消纳能力为依据合理安排新增核准 (备案) 项目规 模。支持企业积极申报《光伏制造行业规范条件》《锂离子电池行业 规范条件》,引导企业加强技术创新、提质降本,强化全流程安全管 理,落实安全生产责任,推动我省硅能源产业健康、有序、规范发 展。